トサコバイモ【 土佐小貝母 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

●牧野植物園の春の花●

| 念願だった牧野植物園に行った。南国土佐はもう春だった。花は咲き、小鳥は囀り、花粉は舞い飛び、土佐の遍路はまさに“修行の道場”だった。遍路道を歩いていくと、そのまま植物園の中に入ってしまう。知らないとチョットびっくりする。 |

トサコバイモ【 土佐小貝母 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

| トサコバイモは比較的“新しい植物”で、私が普段使っている植物図鑑の『日本の野生植物』(平凡社)の旧版には、そもそも載っていない。コバイモのなかまは、コバイモ、コシノコバイモ、ホソバナコバイモの3種しか載っていない。それしかなかったからである。 この図鑑が発行された頃、今から30数年前には、ホソバナコバイモと同種と考えられ、一緒にされていたのだ。 もちろんトサコバイモは野生種だから、それ以前にも日本の野山にちゃんと生育していた。でも、学問的にまだ分類がされてなく、種が確定されてなく、種名も付いていないので、まるでこの世に存在していないような扱いを受けていたことになる。 新発見の深海魚だったり、未知の細菌類などだったら、分類されていないことも、名前が付いていないことも、まあ当たり前のことで、よく理解できるが、このように種として確定されていない場合は、まるで存在していなかったもののようで、なんか変な感じがする。 人為的に分類され、種が確定され、命名されて、はじめて生物いや物事はそのものとして存在しうるのか…? 普通の感覚では、存在は認識に先立っているのだが、どうやら実はその逆のようである。種が確定されて、はじめてその植物は認識され、存在することができるようだ。 まあ、『般若心経』にある「是諸法空相」と考えれば、すべての存在するものには実体がない、空である、と言っちゃているのだから、存在と認識のどちらが先だろうが、別に関係ないのか…? トサコバイモの特徴は、花が細長い釣鐘形で、葯が紫色をしていて、花被片に網目状の斑紋があること。 平凡社の『日本の野生植物』は、2年前に改訂新版が出た。APG分類体系に対応しているというから、買わなければと思いながら、そのままになっている。全5巻セットで12万円ほどする。ウムー、考えちゃうなぁー。 値段もさることながら、分類体系自体が遺伝子のゲノム解析に基づいた新しい体系に変わったというのだから、今までの形態的分類学はいったいなんだったのかと言いたくなる。 重箱の隅を虫眼鏡で見ながら爪楊枝でつつき、外見の姿形が似ているもの同士をまとめ、異なるのものを分け、あらゆる生物を分類し、確定し、名付けてきた人間の営々たる営みは、いったいなんだったというのだ。 神様が創られた地球上のありとあらゆるすべての生物の全体図を、膨大な時間を費やして、ひとつひとつ、少しずつ解明してきたのではなかったのか。 いや、いや、「色即是空」(物質的現象には実体がない)といっているのだから、これからは外見だけで分類するのは止めましょう、といっても、まあ驚くほどのことでもないのかも知れない。 |

| (2019.3.12〜4.20更新) |

コブシ【 辛夷 】

高知市五台山 県立牧野植物園 お馬路 2019年3月8日・撮影

ユキワリイチゲ【 雪割一華 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

オオミスミソウ【 大三角草 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

トサミズキ【 土佐水木 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

アセビ【 馬酔木 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

ムサシアブミ【 武蔵鐙 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

スエコザサ【 寿衛子笹 】

「世の中やの あらむ限りや すゑ子笹」

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影

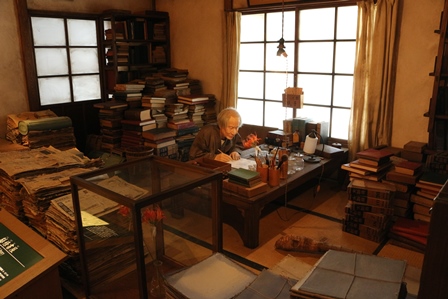

牧野富太郎翁【 記念館 書斎にて 】

高知市五台山 県立牧野植物園 2019年3月8日・撮影